В своем программном выступлении на заседании Петербургского международного экономического форума Президент В.В. Путин уделил особое внимание развитию сферы интеллектуальной собственности в России. Им была отмечена позитивная динамика отечественных инноваций и важность развития рынка интеллектуальной собственности для современной российской экономики.

Все это актуально и для развития семенного бизнеса. К сожалению, в настоящее время в России практически отсутствует публичный рынок по продаже патентов на селекционные достижения с заключением эксклюзивных договоров на производство и реализацию семян. Есть очень небольшая практика продажи патентов непосредственно между участниками семенного бизнеса. Такие сделки носят конфиденциальной характер, цена сделки определяется непосредственно ее участниками, которые достаточно хорошо знают ситуацию на рынке отрасли и перспективу его развития.

К сожалению, в гораздо большем количестве в России заключаются «серые» сделки, предметом которых выступают сорта, линии, гибриды с недостаточно прозрачной историей происхождения. Именно подобные соглашений оказывают сильное влияние на ценообразование легального рынка и затрудняют или вообще делают невозможным объективную оценку инвестиционных проектов в области селекции и семеноводства. Фактически на рынке цены на аналогичные селекционные достижения могут отличаться друг от друга практически на порядок

Например:

- Стоимость современного запатентованного гибрида подсолнечника вместе с родительскими линиями при его оценки на основе затрат связанных с его созданием может достигать 90-100 млн. руб. (оценка государственного НИИ);

- Стоимость современного запатентованного гибрида подсолнечника с родительскими линиями у коммерческой организации находится в пределах 50-80 млн. руб.;

- Стоимость гибридов подсолнечника находящихся в Госреестре, но практически не пользующихся спросом на сером рынке находится в пределах 10-30 млн. руб. (их часто покупают, чтобы под их наименованием продавать семена других гибридов).

Когда мы говорим, что у гибрида непрозрачная история (т.е. его наличие у продавца семян F1 не подтверждено договором купли продажи, лицензионным договором или реализацией им собственной селекционной программы), то мы понимаем, что производство и реализация его семян изначально носят криминальный характер (чаще всего это банальная кража). Хотя нюансы могут быть различные – кто, у кого и как украл:

- Одна компания у другой компании (обычный промышленный шпионаж);

- Селекционер у своей компании;

- Селекционер без соответствующей санкции руководства передал линию в обмен на другую линию приятелю из конкурирующей компании;

- Селекционер ушел в другую компанию и «прихватил с собой» исходный селекционный материал или почти готовый сорт для передачи на гос испытание.

Перечисленные варианты или их комбинации имеют место как у нас в стране, так и за рубежом. Но, к сожалению, долгое время «тлеющая» проблема за последние пять лет резко обострилась, что связано, прежде всего с тем, что стали осуществляется эффективные меры по прослеживаемости происхождения семян и локализации их производства в России. «Подлили масла в огонь» иностранные компании (прежде всего ушедшие с рынка) и представители их ТОП-менеджмента, которые почти поголовно стали предпринимать различные варианты псевдо локализации своей деятельности в РФ. Наиболее распространённым является регистрация ранее созданных сортов и гибридов под новыми наименованиями на своих бывших ТОП-менеджеров, которые для легализации этого процесса создают на свое имя ИП или ООО в российской юрисдикции. На каком-то этапе иностранные компании потеряли контроль над этим процессом и топ менеджеры из компаний недружественных стран, защищая свои финансовые интересы на свой страх и риск максимально расширили эту практику доведя ее до невероятных масштабов. В схемах легализации гибридов и линий часто используются компании восточной Европы. У которых якобы покупаются ранее украденные линии компаний -лидеров в области селекции. Есть предположения о том, что один и тот же гибрид с использованием этих схем зарегистрирован несколькими компаниями под разными названиями. Подчеркиваю – это предположения, которые необходимо доказать, но практика предварительных осмотров участков гибридизации в Краснодарском крае и Воронежской области показала высокую степень не выровненности родительских форм. Опровергнуть наши предположения достоверно в рамках сегодняшнего нормативного законодательства можно с лишь посредством грунтового контроля, который предусмотрен решениями ЕАЭС.

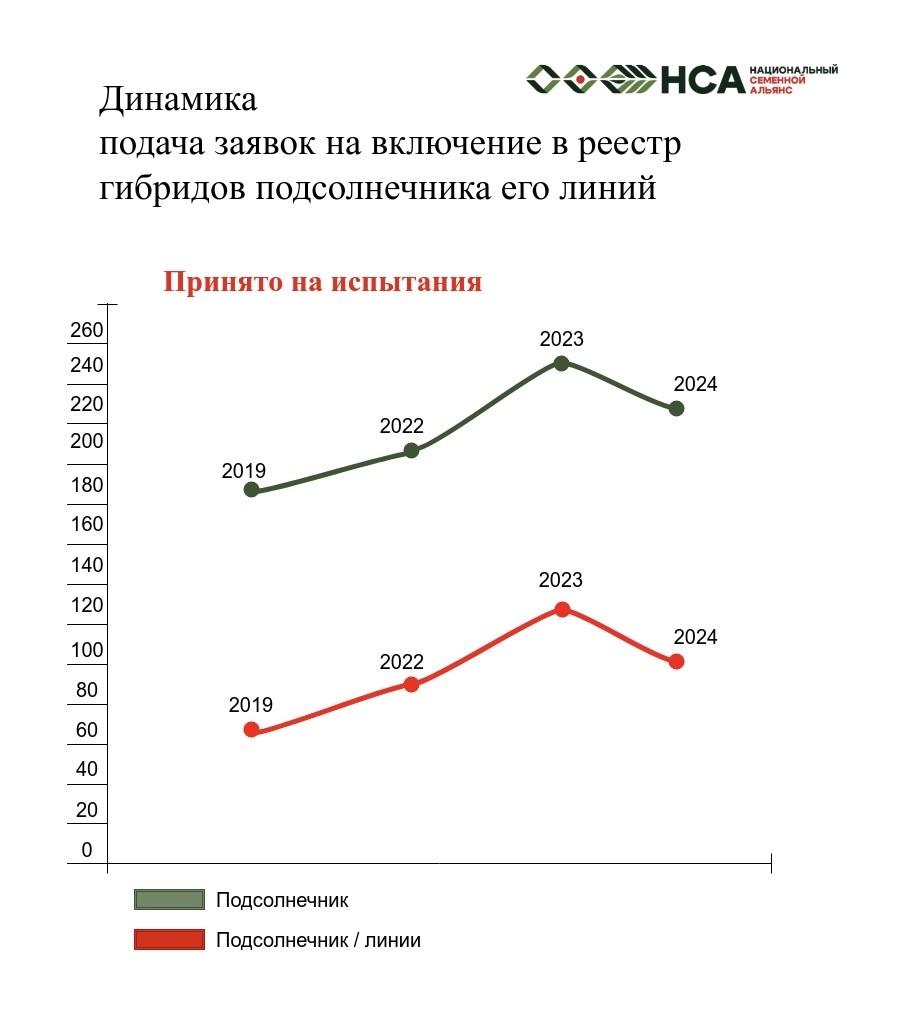

В чем опасность сложившейся ситуации. Во-первых, большинство используемых родительских форм явно не доведены до необходимой однородности, что однозначно снижает сортовую чистоту (гибридность) и полученные семена будут продаваться существенно ниже рыночной, так как у этих псевдо селекционных компании нет затрат на селекционные программы и их цель как можно больше и быстрее заработать сейчас. Во-вторых, эти псевдо селекционеры сейчас заняв определённую долю рынка через пять лет без селекционной работы не смогут предложить рынку новые гибриды. Но эти пять лет окажутся безвозвратно потерянными для настоящих отечественных селекционных компаний, которые вместо инвестирования в развитие селекции будут вынуждены бороться с недобросовестными конкурентами, «сжимая» свои селекционные программы. Наиболее ярко эта тенденция подтверждается динамикой подачи заявок на включение в реестр гибридов подсолнечника и его линий.

Нужно подчеркнуть, что в 2024 году количество поданных заявок на испытания линий снизилось, но именно в этом году 18 компаний, физических лиц и ИП, ранее никогда не занимавшиеся селекцией подали на регистрацию более 20 селекционных достижений. Можно с высокой долей вероятности предположить, что эти гибриды созданы не ими. Этот факт красноречиво говорит о масштабах проблемы.

Если говорить о кадрах отечественных селекционеров, то нужно отметить большой их дефицит даже для реализации существующих селекционных программ в отечественных компаниях, не говоря уже об осуществлении новых инвестиционных проектов в области селекции. Следствием этого стало расширение практики «переманивания» селекционеров из одной компании в другую. Очень часто, когда успешному селекционеру конкурирующая компания предлагает более выгодный контракт, то подразумевается, что он придёт уже с определенным селекционным багажом (исходный материал или уже почти готовые селекционные достижения для передачи на госиспытания). Есть конкретные факты, как между частными компаниями, так и в государственном НИИ, где ведущий селекционер уволившись из института регистрирует на себя и некоторых своих коллег гибрид рапса.

Это происходит из-за того, что фактически в России сегодня целенаправленно на системной основе не занимается защитой интеллектуальной собственности на селекционные достижения. Существующий порядок, когда Госсорткомиссия после принятия решения о включении селекционного достижения в Госеестр просто ожидает 6 месяцев и если за этот срок ни кто не предъявляет претензий к его автору, то считается что ни чьи права на интеллектуальную собственность не нарушены. С очень большой натяжкой это можно признать, как механизм превентивного контроля за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. А с учетом значительной «размытости» сортовых признаков в подаваемых при регистрации описаний, очень сложно выявлять подмену без наличия стандартного образца гибрида, хранящегося в депозитарии Госсорткомиссии. И опять мы возвращаемся к грунтконтролю.

Генетические паспорта для идентификации селекционнных достижений не используются и из-за отсутствия утвержденных методик по их разработке и в силу других объективных причин. Рассчитывать на их введение в правовой оборот в ближайшее время сложно.

Сложившееся в настоящее время положение является заметным тормозом в развитии как отечественного семенного бизнеса в целом, так и отечественных селекционно-семеноводческих компаний в частности. Без ее решения сложно ожидать серьезных инвестиций нацеленных на реализацию масштабных проектов в области селекции с длительными сроками их окупаемости (хотя бы 10 и более лет). Безусловно, ситуацию нужно исправлять.

Для этого необходимо:

- Принять методику и порядок проверки автора селекционного достижения позволяющий установить, что автор в предыдущие годы вел селекционную работу и имел кадровую и материально-техническую возможность его создать. Вероятно с использованием возможностей саморегулирования;

- Утвердить методики создания генетических паспортов по основным важнейшим культурам и внедрить генетическую паспортизацию включаемых в реестр гибридов и линий. (Это дело не одного года и паспортизация возможна не для всех культур);

- Начать систематическую регулярную проверку используемых гибридов и сортов методом грунтового контроля (тем более в соответствии с действующими нормативными документами ЕЭК она должна проводиться).